A l’occasion de sa présence lors du festival Quai des Bulles, nous avons souhaité rencontrer Simon Bournel-Bosson dont l’album Les Trompettes de la Mort était en lice pour le prix ADAGP.

Bonjour Simon. Merci d’avoir accepté de répondre à nos questions. Tu es au départ graphiste et directeur artistique. Je t’ai découvert avec l’album Azur, publié chez Kiblind, et réalisé en binôme avec le journaliste Maxime Gueugneau. Cet album est paru en octobre 2020 mais, avant ça, vous aviez déjà réalisé ensemble En diagonale, sorti en février 2018, qui a eu son petit succès. Peux-tu nous dire comment sont nés ces deux projets originaux ?

Alors, avec Maxime on travaillait tous les deux pour un magazine qui s’appelle Kiblind, qui est aussi une petite maison d’édition qui a vocation à publier des livres mais dans une quantité très limitée, des livres un peu d’artistes… Dans notre activité de magazine, on avait des pages de reportage, ce qu’on appelait des reportages dessinés, reportages graphiques. Le but était de se déplacer dans un événement culturel, à la base, ou dans une ville, enfin quelque part, pour traiter d’un sujet en immersion pendant deux ou trois jours et revenir avec un contenu de six pages. Donc ça, c’est ce qu’on a fait dans un premier temps ensemble. On a fait beaucoup de festivals de musique notamment, pas mal d’expos… C’était très centré sur le culturel, sur de la programmation culturelle ou musicale : on essayait de dépeindre nos sensations, notre vécu, raconter des expériences un peu anecdotiques de concert. C’était très confidentiel en soi dans l’approche et, en fait, on s’est dit que ce format de reportage destiné, cette approche un peu journalistique, un peu légère, couplé au dessin et à la bande dessinée, ça fonctionnait bien et qu’on pouvait peut-être aller plus loin par rapport à ça. Du coup, on s’est dit : voilà, la France, le sujet de la France, notre pays… les villes… c’est quelque chose qui nous intéresse parce qu’à chaque fois qu’on va dans ces concerts, qu’on va dans ces endroits, on découvre de nouvelles villes, à chaque fois qu’on se déplace, on a nos sens en éveil. On est toujours dans une espèce de soif de découverte, de découvrir des gens, un nouveau lieu, une architecture, les spécialités…. Enfin, n’importe quoi, un peu comme Jean-Pierre Pernaut, en mode journal de 13 heures mais de notre façon, dans un angle un peu plus festif. Donc on s’est dit : on va visiter, on va traverser ces villes, plus elles sont méconnues mieux c’est parce que c’est ce qui fait que ça sort des sentiers battus. Du coup, l’idée de la diagonale du vide est arrivée assez rapidement parce que moi j’ai grandi au milieu de la diagonale du vide, quand on faisait les cours de géo, on nous disait « la diagonale du vide, voilà, on est là, en plein dedans »… Ça faisait beaucoup rire Maxime et on s’est dit qu’il y avait sûrement un sujet : on va aller là-bas mais on ne va pas le traiter de manière sociale – fermeture d’industrie, d’usine… –, on n’a pas la prétention de faire ça, on va le traiter plutôt sous un angle festif, on va rencontrer des gens et on va faire la fête avec eux. Coupler, finalement, cet esprit un peu festival qu’on avait dans un premier temps et le mélanger avec un propos plus de reportage. Aller à la rencontre des gens du coin ! Donc ça a commencé comme ça. Pour En diagonale, on est partis en France pendant un an. On a divisé le voyage en plusieurs étapes – 4, 5 étapes, je crois – et on en a sorti un livre. Qui a plutôt bien marché… enfin, c’était un tout petit tirage, 500 exemplaires au départ. Et il a eu un nouveau tirage [NDR : de 1000 exemplaires]. Parce qu’on était passés à la télé avec ce truc-là, bon bref. Parce que c’était juste avant les Gilets Jaunes donc « la France périphérique », comme on dit, était un sujet d’actualité et ce livre-là en parle un petit peu. C’est en partie pour ça qu’on l’a fait, parce que le sujet avait une résonance par rapport à l’actualité. Ensuite, on s’est dit « wah, c’est trop bien, ça a trop marché. On va faire quoi maintenant? » et on s’est dit qu’on allait partir sur la Côte d’Azur mais hors saison. Encore une fois pour essayer de faire une espèce de pied de nez à ce truc un petit peu reportage de société… Là, l’idée était d’aller dans une zone balnéaire, mais hors saison, quand il n’y a plus personne, pour voir autre chose que le tourisme. Par exemple, Fos-sur-Mer, c’est le grenier énergétique de la France. L’aspect architectural, avec La Grande Motte. Montrer la Côte d’Azur mais sous des aspects différents de ce qu’on peut voir d’habitude en dehors des claquettes et des jeux de balles. On a fait le festival du citron mais on l’a traité d’une autre manière, en étant dans les coulisses avec ceux qui le font. C’est intéressant de voir les gens, d’où ils viennent, pourquoi ils font ce truc… Ca a vraiment commencé comme ça. Au départ, c’est une curiosité. Et une envie de voyager, d’exotisme au sein de son propre pays. Une sorte d’aventure au coin de sa rue, pour les gens un peu frileux, qui ne veulent pas prendre l’avion ou aller trop loin. C’est une façon de voir les choses et de voir notre pays mais d’une autre manière.

© Kiblind 2020

On a pu observer dans ces deux albums ton goût pour les grands aplats de couleur et, surtout, pour l’utilisation de couleurs assez saturées, à la limite du réalisme, surtout pour du documentaire. J’ai vu également quelques projets sur ton site et on retrouve un peu cette patte, ton trait épais et ce style très pop. Est-ce que c’est ton style depuis toujours ? Est-ce que tu peux nous parler d’influences, peut-être ?

À la base, je viens vraiment de l’école du noir et blanc. Je faisais du dessin à la plume, en noir et blanc. J’avais beaucoup de mal avec la couleur, c’est quelque chose qui ne m’intéressait pas beaucoup. Après, j’ai pris quelques cours, j’ai fait de la couleur directe à l’aquarelle et j’ai commencé à prendre un intérêt pour ça. En fait, le vrai déclic avec la couleur, ça a été pendant mes études de graphisme. Dans le graphisme, dans tout ce qui est affiches, logotypes, tout ça, on recherche une forme d’efficacité, on ne doit pas être bavard, on doit être dans un esprit de synthèse et, du coup, ces couleurs franches, cette gamme de couleurs hyper limitée, hyper réduite, c’est ce que tu utilises dans un langage graphique, dans un vocabulaire graphique justement à destination d’une marque.

© Simon Bournel-Bosson / Europavox 2020

Les affiches de concert…

Exactement. Tout ça, ce sont des gammes de couleurs très limitées parce que qui dit affiche dit visibilité dans la rue, visibilité partout et il faut que tout soit perceptible, que tout soit assimilé dans une forme d’instantanéité. Quand j’ai commencé à faire de la BD et de l’illustration, très naturellement j’ai repris ce fonctionnement, ce que j’ai appris de mes études et de mon expérience en tant que graphiste, et je l’ai réintroduit dans ma manière de dessiner, dans ma façon de voir l’illustration et la bande dessinée. J’ai toujours été à la recherche d’efficacité dans mes images. Et dans la BD encore davantage parce que finalement, il ne faut pas que les images soient trop… pour moi, l’aspect contreproductif dans une bande dessinée, c’est quand les images sont trop compliquées parce qu’on s’arrête trop sur les images et, pour moi, ça nuit à la lecture et au fait de rentrer vraiment profondément dans un récit. L’illustration, c’est complètement différent. Une illustration, c’est une image qui est faite pour s’arrêter devant et pour pouvoir la contempler pendant des heures si on a envie. Une bande dessinée, ce n’est pas ça. C’est une succession de cases et il faut que ça glisse, donc il ne faut pas trop s’arrêter sur les choses, sinon tu t’entraves un peu dans un tapis. Il faut trouver le bon équilibre, et cette recherche d’efficacité dans le graphisme est assez similaire finalement dans la bande dessinée parce qu’on doit être aussi efficace, on doit trouver un langage graphique, un vocabulaire graphique qui glisse aussi et qui nous fasse tourner les pages rapidement. Cette utilisation de couleurs très réduites participe vraiment à ça, je pense.

© L’Agrume 2022

Passons à ce très bel album, Les Trompettes de la mort, paru l’an dernier, qui était en lice pour le Prix ADAGP…

(rires) Voilà, c’est perdu, c’est pas grave.

Dans mon cœur, il a gagné ! (rires) Peux-tu présenter cet album pour celles et ceux qui ne l’ont pas encore lu, qui continuent d’affluer en dédicace ?

C’est l’histoire d’un garçon qui est laissé chez ses grands-parents, suite à un conflit familial, du moins on se doute, un conflit familial entre son père et sa mère. Il doit être laissé en urgence chez ses grands-parents. Et ce qu’on découvre très rapidement, c’est l’environnement dans lequel il évolue, à savoir la une maison perdue au milieu de la forêt. C’est une vie qui a l’air éloignée de celle qu’il a normalement, il s’ennuie… Et deux personnages se dégagent : la grand-mère et le grand-père. Le grand-père est un personnage assez taiseux, la grand-mère quelqu’un d’assez bavard. On comprend rapidement que le garçon ne s’entend pas très bien avec son grand-père, il y a un esprit de défiance et une façon de voir le monde et les choses d’une manière différente. Du coup, il y a une espèce d’opposition entre un personnage très jeune et un personnage très vieux. C’est une espèce de confrontation entre générations qui est mise en place dès le départ du récit. Et, un jour, ces deux personnages vont à la cueillette aux champignons et il se passe un phénomène fantastique qui va projeter l’enfant dans une perspective complètement différente, dans une trajectoire complètement différente. C’est un récit-miroir, d’abord réaliste puis qui bascule dans le fantastique.

Tu as déjà expliqué que tu avais un peu abandonné l’idée de faire de la BD et que l’occasion t’avait paru trop belle pendant le confinement. Tu avais déjà une ou plusieurs idées en tête ou à ce moment-là tu es vraiment parti d’une page blanche ?

Alors je ne m’en souviens pas du tout, en fait. C’est ça qui est assez hallucinant. Je me souviens que j’étais en confinement, ma copine de l’époque m’avait poussé à fond à le faire et je ne sais plus comment c’est arrivé mais je me suis lancé dans l’écriture du storyboard. Je crois que j’avais écrit quelques phrases mais vraiment un découpage très léger. Comme des bullet points… Le début, le milieu, la fin. Et je me suis lancé un peu comme ça, par chapitre. J’avais une vision d’ensemble mais j’ai avancé à tâtons. La thématique de l’histoire, je ne sais même plus comment c’est venu.

Donc ce c’est pas une BD qui est était dans un tiroir depuis 15 ans…

Non non, c’est quelque chose que j’ai lâché comme ça, d’un coup. À ce moment-là, dans ma vie, je réfléchissais beaucoup à mes grands-parents. Je pensais beaucoup à eux et au fait que je n’aie pas eu de vraie relation… Enfin, plus jeune, oui, mais aujourd’hui on a du mal à partager et à échanger en fait. Parce que ce sont des gens qui viennent d’un milieu rural, comme dans la bande dessinée. Alors ce n’est pas vraiment autobiographique mais il y a des petites touches qui reviennent. Je me disais qu’on ne partage pas grand-chose, on n’a pas la même vie du tout, il y a un fossé générationnel qui fait qu’il y a un silence. Je me suis dit que ça, c’était le fil rouge de mon histoire. J’avais quelque chose à dire sur ça, quelque chose d’important, j’avais envie de faire quelque chose de ça parce que je pense que je ne suis pas le seul dans ce questionnement et que ça peut parler à beaucoup de gens. Après, il a fallu raconter une histoire avec ça et c’est là que toutes mes influences cinématographiques, de lectures, m’ont énormément inspiré. Comme cette thématique est forcément liée à l’enfance parce que mon rapport avec mes grands-parents je l’ai eu quand j’étais enfant, moins maintenant, ça m’a replongé dans mes références cinématographiques d’enfance, à savoir Shining, L’Ours, un peu des traumas quand je les ai vus… Après, j’ai fait un patchwork. Je me suis demandé comment je pouvais récupérer des éléments à droite à gauche et créer ma propre histoire avec ça et tout s’est un peu mélangé. Tout s’est créé comme ça d’une manière assez spontanée. Je n’ai pas eu trop de mal à sortir l’histoire, en vrai. Franchement, elle est sortie assez rapidement ! Et surtout, le fait de ne pas avoir fait de bande dessinée avant – enfin si, mais en petits récits – je n’avais aucun complexe et je me disais « je fais ce que je veux, je m’en fous ».

Oui, pas de comparaison, de pression…

Beaucoup de gens disaient « rolala, tes 100 premières pages pour arriver à ton truc, c’est trop long ! ». On me disait ça un petit peu quand je faisais lire. J’étais là « ah ouais mais je prends mon temps, c’est important de poser le truc ». Mais c’est vrai qu’attendre 100 pages dans un récit pour arriver à l’élément perturbateur, c’est un peu long, quand même. Dans les codes, on va dire que ce n’est pas commun. Donc c’est ça que je me suis dit : je vais faire de ce truc un peu bizarre une force et donc créer un récit-miroir, où il y a autant de pages dans la réalité que dans la fiction. C’est vraiment une bascule d’une phase à une autre. Donc c’est une architecture du récit un peu bizarre, un peu différente…

© L’Agrume 2022

Mais il faut lui laisser le temps, à ce garçon, de s’ennuyer…

Oui, on a besoin d’y croire ! On a besoin de croire aussi à la relation avec le grand-père, on a besoin de croire à tout ça. Donc voilà, ça s’est fait encore naturellement. Tous les jours pendant le confinement, je faisais des pages de storyboard, après le travail je m’y mettais. Je crois qu’en deux ou trois mois, j’ai sorti le storyboard. J’ai commencé à bosser avec une maison d’édition, avec Albin Michel, enfin avec une personne qui était assistante d’édition, je crois… Et puis finalement, ça ne s’est pas fait parce qu’ils voulaient trop changer l’histoire. Ils voulaient tourner dans un truc très malsain, très petit Grégory… Donc j’ai fait « non, ça ne m’intéresse pas ». Les Vosges, c’est bon, on a déjà entendu ça quinze fois. Justement, c’est là où c’est intéressant : un peu de subtilité, on ne dit pas tout, on est un peu dans le sensoriel, dans la métaphore. C’est ça qui est beau, on peut y mettre aussi l’affect qu’on a envie d’y mettre. C’est ça que je trouvais intéressant, pourquoi vouloir toujours à tout prix tout raconter, tout expliquer ?

Oui, là, on ne sait exactement quelle est l’histoire avec les parents, on ne sait pas pourquoi il n’aime pas son grand-père…

Voilà, c’est ça. Ce sont des cases qui sont vides et qui resteront vides. Chacun peut y mettre son propre affect et sa propre interprétation. C’est décevant parfois de donner les clefs. Par exemple, à la fin, le grand-père se transforme mais on ne sait pas en quoi. Si j’avais montré un sanglier, ça aurait pu décevoir la moitié des gens qui auraient pu penser que ça aurait pu être un joli cerf. Bon, là par exemple, dans la riso que j’ai faite [pour fêter l’anniversaire de la parution de l’album], je donne un peu une réponse parce que le gamin est avec son chien, il y a un grand cerf derrière et on se dit que ça pourrait être le grand-père et que le gamin est toujours vivant. C’est une interprétation. C’est une réponse parmi d’autres.

Est-ce que c’était dur de se lancer dans sa première BD seul aux manettes ? On vient un peu d’en parler mais c’est une BD ambitieuse, de plus de 200 pages… J’ai par exemple lu que tu as dû t’efforcer d’épurer ton dessin et de retravailler le character design, pour être sûr que le personnage ait bien la même tête du début à la fin…

Oui. Je pense que ça se sent quand on fait une première bande dessinée, je pense qu’on tombe dans plein de pièges, quand on ne sait pas et quand on n’a pas l’expérience de ça. C’est pour ça que dans une première BD il y a souvent un côté un peu… pas immature mais un côté un peu « pas fini ». On apprend en faisant, donc c’est très intéressant et, en même temps, c’est perceptible tout au long du récit. Quand on prend mon livre, le dessin est presque plus réaliste au début qu’à la fin. Il est aussi plus rigide au début. Je pense que c’est parce que, quand on commence une bande dessinée, la première fois, on a l’impression d’avoir des choses à prouver, on veut montrer qu’on sait bien dessiner, qu’on sait faire un bon cadrage. On a envie de mettre tout ce qu’on peut pour montrer qu’on sait. Et il faut attendre 23-30 pages pour qu’on oublie cette pression-là et qu’on se libère totalement. Donc oui, faire sa première BD, c’est quelque chose qu’on ne peut pas comprendre tant qu’on ne l’a pas terminée. On le fantasme beaucoup au départ… Moi je l’ai beaucoup fantasmé, c’était un rêve que je voulais accomplir depuis longtemps. J’ai eu beaucoup de plaisir à le faire mais j’ai eu pas mal de désillusions aussi, par exemple me planter sur les personnages et les recommencer à 50 pages ou même le temps que ça m’a pris, comment ça m’a usé au quotidien aussi, sur la fin, c’était très difficile de finir.

Le dessin en soi, ça a été long ?

© L’Agrume 2022

Oui, ça a été long ! Ce qui a été très long aussi, c’est la couleur parce que la couleur, même si le système est efficace, ce n’est pas une couleur qu’on apprécie faire parce que c’est quelque chose de très mécanique en soi. Le résultat, je pense, est sensible mais dans la création, la fabrication du truc, ce n’est pas une approche sensible de la couleur. Ce n’est pas faire de l’aquarelle par exemple, l’aquarelle a un côté un peu… accident… qui est intéressant. Là c’est vraiment qu’on met en place un système donc il y a un côté un peu froid, un peu militaire dans la façon de faire. On suit un plan. Et c’est vrai qu’au bout de deux ans, c’est un peu… On n’en parle pas beaucoup de ça. Souvent, on parle des livres quand ils sont finis mais faire un livre c’est quand même un don de soi, un sacrifice personnel qui est quand même énorme. C’est un plaisir énorme mais c’est aussi un sacrifice énorme, ça prend beaucoup de place dans sa tête. Il y a des remises en question en permanence. C’est une expérience vraiment à part.

Et tu t’étais tourné vers d’autres auteurs pour avoir leur regard extérieur ?

Un peu…

Quand tu parlais de gens qui te disaient que c’était trop long, c’était ce genre de public-là ?

Non, c’était plus des lecteurs. Parce que des auteurs de BD, je n’en connais vraiment que depuis un an. J’en connaissais quelques-uns avant mais ce n’est que depuis que je suis devenu auteur que j’ai un vrai partage et un vrai échange avec d’autres auteurs. Avant, c’était plus superficiel. Après j’ai eu des mentors. Par exemple Guillaume Chauchat, qui est édité aux éditions 2024, je l’ai revu il n’y a pas longtemps en festival à Lyon. C’est quelqu’un, quand j’ai commencé la BD il y a longtemps, qui m’a donné beaucoup de conseils, qui m’a vachement aidé. Après, j’ai mis la BD entre parenthèses. Il m’a donné énormément de conseils, ça a été assez intéressant. Maintenant, avec les gens avec qui je discute, on a un peu les mêmes problématiques. Le temps, notamment le temps de réalisation, la patience, le fait que quand on commence une bande dessinée, il y a une V1, V2, V3, V4… Ce n’est pas du premier coup qu’on part, il y a plein de faux départs. C’est quelque chose qui est à la fois hyper galvanisant parce que c’est le moment où tout se crée, et c’est hyper frustrant parce qu’on se demande quand on va y arriver. Ce sont des hauts et des bas.

Et c’est à quel stade qu’on a une idée de la date de parution ?

Dès le départ, quasiment. Quand on signe un livre, généralement, on sait à peu près quand ça va sortir. Il y a une marge d’erreur si on a un peu de retard. Mais là, moi, j’apprends un nouveau truc. Quand j’ai préparé ma BD et montré le storyboard, tout était fini. L’histoire était terminée, Guillaume [Griffon, le directeur éditorial des éditions L’Agrume] l’a prise telle quelle quasiment, il a fait très peu de modifications et là c’est la première fois que je fais une BD et que j’avance à tâtons et que mon éditeur est là dès le départ avec moi. Là, il me suit sur mes deux nouveaux projets. La première fois, ça a fonctionné du premier coup et la deuxième ce n’est pas pareil, on se rend compte qu’il faut du temps avant d’arriver sur la bonne formule.

© L’Agrume 2022

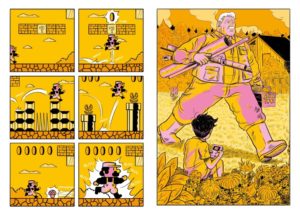

Tu exploites beaucoup les pleines pages, c’est ce que j’ai beaucoup aimé dans cette BD, ça aide à retranscrire l’immensité perçue du grand-père. J’adore cette case avec Mario, par exemple. L’immensité de la forêt… Il y a un peu le côté graphiste qui revient à ce moment-là.

Bien sûr. Ce que j’aime là-dedans, ce sont les changements de rythme, le changement de composition. Des fois, on est bloqué dans un gaufrier et d’un seul coup, la page d’après, on ouvre sur une pleine page et on respire. Ce sont des rythmes qui sont différents et qui entretiennent un truc un peu haletant. Mais oui, c’est mon truc de graphiste et d’illustrateur, ça, c’est une illustration en soi. Il y a des réminiscences de ce truc et ça pourrait être une affiche aussi. C’est important pour moi, des moments comme ça. C’est ce que j’appelle des images-clefs. Ça veut dire que si on prend le livre, si on ne le lit pas, qu’on s’arrête juste sur ces images-là, on sait à peu près quelle est l’histoire. Des images qui synthétisent en une composition l’esprit ou le fond d’un chapitre.

© L’Agrume 2022

Tu savais dès le début que tu allais faire ça, osciller entre gaufrier et ces « images de graphiste » ?

Ouais, j’avais envie de ça, j’avais envie de faire des images de graphiste comme tu dis, exactement. Les cases, je n’aime pas trop ça… Je le fais parce que c’est important pour la narration. Déjà, ça ressemble plus à des écrans qu’à des cases. Je ne suis pas très très fan des cases, je trouve que c’est quelque chose d’un peu constipé, un peu claustro, on a du mal à respirer dans une case, c’est très fermé. Donc, pour moi, ces espèces de grandes pages, ce sont vraiment des respirations. Des moments où on fait une pause, on arrête le temps et on sait que, quand on tourne, on enchaîne sur autre chose, soit sur un lieu différent, soit sur une temporalité différente. Ça marque des temps forts et en même temps ça permet d’entamer une autre phase dans l’histoire. C’est autant séduisant, je pense, dans l’esthétique que ça a du sens dans le récit.

Tu es content de la réception de cet album ? Des rencontres avec les lecteurs ?

C’est complètement inespéré, pour moi. Moi je pensais que le bouquin… bon surtout qu’on ne va pas se mentir, Azur, c’est un bouquin, on a adoré le faire mais c’est un bouquin très compliqué, on en a vendu zéro ou pas beaucoup. En soi, c’était un peu un échec. Donc quand on a déjà vécu un échec, finalement, on ne s’attend à rien. Si ça marche, ça marche ; si ça ne marche pas, ça ne marche pas. Sachant que je voulais faire une bande dessinée où on attend 100 pages pour savoir ce qui va se passer, où il n’y a que des couleurs complètement bizarres… quand même, c’est un peu déroutant ! Je ne m’attendais pas à ce que ça plaise aux gens et finalement ça a grave plu. Enfin, par rapport à la taille de la maison d’édition, par rapport à l’économie de ce livre-là, c’est totalement inespéré et ça prouve que des fois on anticipe et on pense que les gens vont aimer mais en fait on n’a aucune idée de ce que les gens vont aimer. On peut penser que les gens ont « mauvais goût », on peut dire ce qu’on veut, on peut dire que les gens aiment ceci, aiment cela, on peut faire plein de raccourcis, mais en fait ce n’est pas ça. Un bouquin, c’est une émotion, et il y a des choses, en dehors de toute considération esthétique, qui passent ou ne passent pas. Là, j’ai l’impression que, à son échelle, il y a quelque chose qui est passé. Les gens sont vraiment touchés par le livre, autant par la thématique que par le graphisme, enfin plus les couleurs, on va dire. On m’a beaucoup parlé des couleurs ! Au début j’étais un peu triste d’ailleurs parce que je trouvais qu’on ne me parlait pas beaucoup de mon dessin mais beaucoup des couleurs. Mais c’est la force du bouquin, c’est comme ça, le système de colorisation fonctionne bien. Et c’est ce qui plaît aux gens !

storyboard © Simon Bournel-Bosson

Tu le voulais dès le départ, ces paires de couleurs qui changent ?

Non, quand j’ai fait mon storyboard, j’ai mis en place ce système-là mais c’est parce que mes images étaient tellement mal dessinées – c’étaient des brouillons, des images de base pour que les gens puissent comprendre – que je mettais en lumière certains détails, par exemple un personnage, en le colorisant par exemple en jaune pour qu’il ressorte par rapport au fond, juste pour qu’on comprenne que c’était le personnage qu’il fallait regarder. J’ai signé mon contrat d’édition avec Guillaume et je suis arrivé deux mois après avec des dessins : « voilà, j’ai fait des tests couleur ». J’avais fait des couleurs ultra-réalistes, et il m’a dit « mais moi, je ne veux pas ça ! Je veux ça. »

Il a pensé que c’était un parti pris.

storyboard © Simon Bournel-Bosson

Il a cru que c’était fini. D’ailleurs, c’est assez intéressant : j’ai envoyé mon bouquin à pas mal de maisons d’édition qui m’ont toutes refusé. Enfin pas toutes, il y en a certaines qui voulaient l’éditer mais c’étaient des trop petites maisons d’édition donc c’était compliqué. Beaucoup ont dit non : « Le dessin n’est pas assez mature… » Mais ce n’était pas le dessin définitif, c’était le storyboard ! J’étais dans un entre-deux : pas suffisamment bien dessiné et pas suffisamment mal dessiné. Il y a eu une incompréhension sur ce que j’avais envie de faire. Donc, ces couleurs, c’est grâce à Guillaume. Sans lui, je serais parti sur des couleurs réalistes… et je pense que le livre n’aurait pas aussi bien marché. Au final, c’est bien, il m’a aidé à assumer quelque chose que je n’aurais pas forcément assumé. C’est devenu un parti pris et un peu une signature aussi, quelque part. Il y a plein de gens qui utilisent des palettes de couleurs très réduites dans l’illustration contemporaine.

Donc les couleurs, c’était ce jaune, ce bleu ? Et vous avez ensuite poussé le truc pour faire les autres paires ?

Non, en fait, je chapitrais. Et j’avais utilisé des paires différentes. Le principe était là.

D’où le fait qu’il ait cru que c’était un parti pris…

Oui, alors que c’était vraiment juste pour qu’il comprenne ce que j’avais voulu dire, parce que, pour moi, c’était illisible. C’est marrant comme un truc technique est finalement devenu un vrai truc. Je suis content pour ça. C’est intéressant, dans la dynamique du projet, de se dire que quelque chose qui aurait dû ne pas être là est finalement la force du livre.

© Simon Bournel-Bosson 2018 et SoFilm 2021

On parlait tout à l’heure de tes autres projets. J’ai par exemple beaucoup aimé l’affiche du festival « Baisers volés » en 2018, à Saint-Malo d’ailleurs, extrêmement cinématographique. Tu es également connu pour tes illustrations pour le magazine SoFilm. J’ai l’impression que tu es un grand cinéphile. Ce sont des films qui t’ont aidé à jauger la dimension fantastique, tu en as un peu parlé tout à l’heure…

Oui, d’ailleurs je travaille pour un nouveau magazine cinéma, qui s’appelle La Septième Obsession. Je vais faire des couvertures sur Toy Story, pour eux. Oui, le cinéma, pour moi, c’est comme la BD, quand j’étais gamin je n’aimais pas beaucoup lire donc les histoires passaient par le biais de l’image. Les films, c’est quelque chose qui a été fondateur pour moi, notamment toute la culture des blockbusters des années 80-90. C’est ce que j’avais à la maison, ce que je regardais avec mes parents. C’est quelque chose qui a énormément influencé ma pratique. Ce que j’admirais le plus là-dedans, c’était à la fois l’idée de raconter une histoire très grand public mais aussi d’avoir une espèce de signature. Que ce ne soit pas juste faire un film pour faire du fric. Quand on prend James Cameron, ou des réalisateurs comme ça qui aujourd’hui sont ultra connus, à l’époque, quand il fait Terminator ou Terminator 2, c’est comme s’il faisait des films d’auteur mais pour le grand public. Comme Kubrick. Ce sont des personnages qui m’ont toujours fasciné. Parce que ce sont des gens qui ont une signature, qui ne cherchent pas à plaire à tout le monde, qui font des films qui sont osés, qui vont loin, mais qui résonnent pour beaucoup beaucoup de gens. C’est un truc qui m’a toujours fasciné. C’est pour ça que dans ce que je fais, j’aime l’idée qu’il y ait des considérations intimes, qu’il y ait des choses qui soient très personnelles, mais en même temps qu’il y ait une dimension grand public, un peu blockbuster justement. On ramène un côté un peu haletant, on dynamite un petit peu le truc, avec du suspense, quelque chose d’un peu thriller…

Quels sont tes projets actuels ? Je sais que tu as un album jeunesse en cours de préparation, de nouveau avec Maxime Gueugneau. Tout à l’heure, tu disais que tu as deux projets donc il y en a un autre…

Oui, il y a celui-là. C’est un polar jeunesse avec des crustacés. Ça se passe au Havre. Ça va s’appeler Florimonde et l’affaire coquillette. Ce sera publié chez L’Agrume et ça sortira en septembre 2024. Le deuxième gros projet, c’est un projet autour de la boxe que je co-écris avec un de mes meilleurs amis, un ancien boxeur professionnel qui a rouvert une salle de boxe à Montreuil. On est encore en cours d’écriture parce qu’on avait fait une première écriture d’un scénario mais ça n’allait pas. On a réécrit. Ça parle de la boxe et du collectif, on suit le chemin d’un apprenti boxeur.

Tu es seulement illustrateur ?

Non, je suis illustrateur-scénariste mais j’ai un co-scénariste. On écrit le scénario à quatre mains. L’autre, c’est vraiment Maxime qui a tout écrit. Sur le projet jeunesse, je suis vraiment juste illustrateur et, sur le projet BD, c’est comme pour Les Trompettes de la Mort sauf que j’ai quelqu’un qui m’assiste sur le scénario. Ce sera chez L’Agrume aussi. Il y a eu quelques tergiversations, on a hésité avec des plus gros parce que comme Les Trompettes ont quand même plutôt bien fonctionné, on a eu des opportunités. Mais, sur ce deuxième projet, je me voyais mal faire sans Guillaume parce qu’il m’a donné ma chance et ça s’est très très bien passé, notamment au niveau de la communication, on a eu beaucoup de retours presse. Pour moi, c’était important de le faire une deuxième fois avec Guillaume.

Un peu de loyauté…

Un peu de loyauté dans ce monde de brutes !

Merci beaucoup.

Merci à toi !

Propos recueillis par Chloé Lucidarme.

Interview réalisée le 27 octobre 2023.

Toutes les images sont la propriété de leurs auteurs et ne peuvent être utilisées sans leur accord.

Réagissez !

Pas de réponses à “Dans la bulle de… Simon Bournel-Bosson”