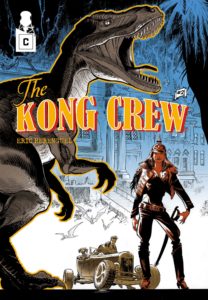

Lors de sa sortie, The Kong Crew a fait du bruit par la qualité de l’objet et l’originalité de son récit. Pour son auteur, c’est la concrétisation d’un projet à la genèse particulièrement étonnante, sur laquelle on a souhaité revenir lors de sa venue au festival Quai des Bulles. Sans langue de bois et avec une franchise rare et appréciable, Eric Hérenguel nous montre jusqu’à quel point un artiste peut s’investir pour mener sa création à terme, dans un contexte où toute envie de ce type est vite découragée.

Bonjour Eric ! The Kong Crew est un projet de longue date pour toi.

Oui, parce que je n’ai pas voulu le signer avec un éditeur au départ. La raison était que je venais de quitter les éditions Delcourt en des termes très compliqués. J’avais eu un souci car, lors de notre travail sur Ulysse 1781, on devait sortir chez Caurette une version luxe du premier cycle et on nous a opposé une fin de non-recevoir sur la sortie de la version luxe avant la sortie du tome 2. On voulait faire une intégrale, on nous a dit non, d’attendre que le tome 2 soit sorti. On a trouvé ça bête de ne pas le sortir en même temps et de profiter un peu de la nouveauté. Moi j’ai trouvé ça aberrant que quelqu’un qui ne me connaît pas m’oppose quelque chose sur mon travail. Et puis j’ai compris que j’avais signé un contrat qui me permettait de dire non. A partir de là, j’ai su que si je voulais m’éviter ce genre de problèmes, je n’avais qu’à faire ma BD dans mon coin, la terminer, la présenter à l’éditeur qui accepterait mes conditions et qu’alors on la ferait ensemble. Alors ça oblige dans ce cas-là à travailler sans financement. J’ai mis trois ans, parce que sans financement tu dois travailler deux fois, une fois pour être payé, une fois pour avancer. Et ça a pris plus de temps que prévu, parce que j’ai écrit, dessiné et mis en couleur. Quasiment au moment où j’avais fini la BD – je devais être en train de faire les couleurs des dernières pages – j’ai fait le tour des éditeurs en leur proposant de ne pas me donner d’avance sur droits mais de donner un plus gros pourcentage sur le livre et de me laisser les droits luxe et étrangers. La plupart des éditeurs qui au début me laissaient faire en attendant que ça avance, quand il a fallu réellement acter un contrat, ont vite dit non. Là c’est un peu un blocage car je ne demandais pas d’avance, ils ne prenaient aucun risque. Si ça marchait tant mieux, sinon il était quasiment rentabilisé à 2000 exemplaires. Je n’ai pas lâché l’affaire et le seul qui m’ait fait une proposition dans ce sens est Ankama. Il y a eu des pourparlers avec Glénat mais ils sont revenus sur ce qu’on s’était dit. A Angoulême il y a deux ans, ils m’ont dit que si je signais avec eux ils m’envoyaient un contrat à 400 euros la page. Je t’avoue que j’ai vachement hésité car ça faisait déjà deux ans que j’étais sur le bouquin et j’avais pas un rond. Là tu vois une solution, tu signes, tu perds ce que tu avais en vue mais tu récupères de l’argent. Si tu dis non, tu n’as plus que ta fierté… Mais ma femme m’a demandé quel était l’intérêt d’avoir bossé pendant deux ans pour signer dans des conditions normales. Se donner du mal pendant tout ce temps pour revenir en arrière n’avait pas de sens, même si à un moment tu te dis que si tout le monde se fout du bouquin, tu seras totalement au fond du trou. J’ai avancé sur le tome 2 parce que je peux le financer en travaillant sur d’autres trucs, mais pour le tome 3, si le premier ne marche pas, je suis vraiment mal. Mais apparemment ça part bien.

Malheureusement tout le monde ne peut pas avoir ce courage.

Malheureusement tout le monde ne peut pas avoir ce courage.

C’est vrai mais il fallait le faire. A un moment, j’étais souvent sur Facebook et je voyais pas mal de posts d’auteurs dans des situations compliquées avec leurs éditeurs au niveau finances qui avancent le fait que le métier s’est durci et que les contrats sont de pire en pire. Ils se positionnent comme étant en difficulté mais souvent ils courent après le contrat et ils sont contents d’avoir signé chez un éditeur, ce que je comprends, mais ils n’ont pas d’autre solution que de répéter le même problème. Ils sont payés à l’avance et, si ça ne marche pas, le coup d’après ils seront moins payés, c’est un cercle vicieux. Et je ne vois pas le modèle changer. Donc moi j’ai essayé de trouver une autre solution. Financièrement c’était compliqué mais c’est une façon de tenter un coup. Je ne dis pas que je pourrais tenir des années comme ça. Il faut aussi avoir cette chance de trouver son public et un projet auquel on croit.

Penses-tu que ça puisse lancer un mouvement qui pourrait changer ce système de contrat pour tout le monde ?

En fait, tu peux moduler un contrat si tu as du pouvoir chez l’éditeur. Il y a deux possibilités : soit tu es un auteur qui est tellement charismatique qu’on a besoin que tu sois présent et te laisser partir serait un défaut de visibilité ; soit tu es un auteur qui en plus d’être charismatique vend énormément et là ça serait économiquement une connerie de te voir partir. Dans les autres cas de figure, pour 90% de la profession, on a juste des contrats où au mieux tu es rentable mais tu ne fais pas des gros scores – en gros, c’est mon cas, je suis l’archétype de l’auteur qui rentabilise ses ventes mais ne fait pas des scores au point que l’éditeur se dit que si je pars ça pose un problème – et tu as un pouvoir assez limité. Pour moi, je devais trouver une autre façon de faire mon métier. En plus, je n’avais pas envie avec ce projet d’aller le vendre. Tu vois, ces démarches où il faut convaincre les gens que tu fais un truc qui va dans un sens sympa et eux te mettent le doute en posant des questions de marketing parce qu’ils n’ont jamais vendu ce genre de projet avant et que ce serait génial si tu changeais ça, ça et ça. Et tu finis par faire une BD que eux ont envie de voir dans leur catalogue. Comment voulais-tu que je vende The Kong Crew à un éditeur, c’est pas de l’historique, c’est pas de la science-fiction, c’est pas de la fantasy… il n’y a pas de standard pour ça. En marketing c’est vachement rassurant si tu te pointes en disant « j’ai une super idée, c’est un western dans l’esprit de Blueberry ou de la fantasy qui ressemble à Lanfeust », on sait à quoi s’attendre. Mais si tu sors ça, tu n’as pas de levier pour leur faire comprendre que c’est bien. Dans ce cas, ils disent oui car ils ont envie de te garder, mais une fois dessiné ils te sortent le « Tu ne crois pas que ? », qui veut dire que tu devrais changer ça, ça et ça. Et moi je ne pouvais pas. Sur ce projet-là, si je commençais à lâcher l’affaire au niveau du contenu… Quand tu commences à aller dans le sens des doutes, que tu changes des trucs, le risque est d’affaiblir ton histoire et de la rendre compatible avec tout le reste. Bien sûr, d’autres m’ont opposé l’idée qu’il faut être capable d’entendre la critique. Peut-être, mais je pense que si moi je suis le premier convaincu de ce que je fais, je n’ai pas besoin qu’on vienne m’expliquer comment le faire. A la limite, je préfère me vautrer royalement et faire le boulot que j’ai envie de faire depuis toujours. Je l’ai fait sur Krän à l’époque, tous les éditeurs m’avaient dit que c’était naze et que ça ne marcherait jamais, sauf que Vents d’Ouest l’a fait et en a vendu 50 000 exemplaires du tome 1. Comme ils n’y croyaient pas, qu’ils me payaient la moitié d’une page normale, j’avais dit que ce serait 10% au lieu de 8. Je n’ai pas la science infuse mais je sais que si je m’investis en tant qu’auteur, je préfère me vautrer parce que je crois à un truc que me vautrer parce que je n’y ai pas cru. Ce n’est pas la même chose. Là je suis très content car j’ai apparemment été au bout de ce que je voulais faire. Jusqu’à l’objet fini, le dos toilé, les couvertures… un grand format à prix contenu, moins de 16 euros, et avec l’histoire que je voulais faire. J’ai été au bout du truc.

Aurais-tu pu te lancer comme ça avec un autre projet en tête ?

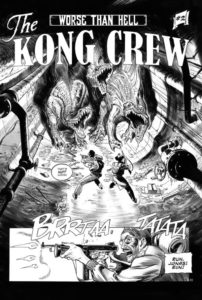

Non, c’est celui qu’il fallait faire. Tu sais, une partie de toi fonctionne à l’instinct et te dit que c’est dans ce sens que tu dois le faire. Même si tu as des moments de passage à vide et de doute, au fond de toi tu vois où tu veux aller. Je ne sais pas comment fonctionnent les autres auteurs mais j’étais sûr d’être dans la bonne voie. En fait j’avais choisi une voie et le chemin allait me trouver. Je l’ai senti comme ça. Par contre, j’ai eu des passages à vide. Au début du deuxième comics de la version anglaise chez Caurette, je me sentais à la ramasse au niveau dessin. J’avais l’impression que, quoi que je choisisse comme mise en scène, c’était foireux. Cette impression de patauger a duré un mois. Et puis c’est reparti. Comme après une première épreuve sportive où tu as besoin de récupérer. Maintenant je suis en train de faire le deuxième album pour la version française avec Ankama. J’ai démarré et j’ai mis de côté toute attente. Je le fais comme j’ai envie de le voir se faire. Si je dois mettre une semaine sur une page, parce que je ne vais encrer qu’une ou deux cases par jour ou que je vais retravailler vingt fois le crayonné d’une planche, c’est pas grave, je me donne le temps qu’il faut.

Malgré la pression, ça doit être assez confortable.

Oui, et ce qui m’a plu, c’est de gérer les droits étrangers. Je suis allé voir les Allemands, les Hollandais, là on va aller voir les Espagnols… Avec Jean-Christophe Caurette, on a décidé à deux de faire la version anglaise en comics pour pouvoir présenter le projet à différents éditeurs à l’étranger. Je ne voulais pas qu’il n’y ait que le dessin qui plaise, mais aussi l’histoire. C’est important, on est là pour être lu, pas pour être regardé. C’est la différence entre le beau et le bon dessin. Avec Ankama, on a signé un contrat pour l’adaptation française et aussi pour une bible de dessin animé, ce qui ne veut pas dire que ça se fera, c’est du développement. Le truc c’est que eux peuvent le présenter auprès de coproducteurs pour des épisodes-tests ou pour développer la série si quelqu’un met de l’argent. L’angle n’est pas encore défini, il y a plusieurs possibilités. Soit on reste dans l’adaptation de la BD, ce qui ne me semble pas être la meilleure idée, soit on part sur l’univers en soi et on le considère comme un écrin possible pour développer des histoires originales. C’est ça que j’aimerais faire, car je me rends compte que me replonger dans l’adaptation propre de ce qu’est la BD vers un autre format, finalement c’est une redite.

Justement, comment t’es venu cet univers ? Car l’idée est tellement simple et géniale qu’on se demande comment personne ne l’a eue avant.

Pour replacer les choses, Jean-Christophe m’a dit que ce serait cool que je fasse une création pour lui, vu qu’il avait déjà réédité mes BD d’autres éditeurs. Mais rééditer, ça reste refaire ce que tu as déjà fait. Je lui ai donc dit oui, on va fait un truc ensemble, dans un univers un peu vintage parce que moi j’ai une affection pour les auteurs américains des années 50 et dans l’univers des pilotes parce que mon père était pilote de la Navale dans les années 60, j’ai toujours été entouré d’histoires de pilotes à la maison. Un truc qui serait dans cet univers mais pas une BD historique ou une BD d’aviateur, c’est déjà très bien fait par des auteurs comme Romain Hugault chez Paquet. Je ne savais pas quoi, mais ça devait être décalé. La semaine où j’ai eu l’idée, j’avais démissionné d’Ankama et d’une production de France Télé où j’étais scénariste, et j’ai dit chez Delcourt que je ne faisais pas la suite d’Ulysse 1781. Je me prenais la gueule avec eux, j’en avais marre, quatre ans avec eux ça m’a suffi et j’ai dit stop on arrête. Tout ça en quoi, 48 heures… Ma femme m’a demandé ce que j’allais faire, je lui ai répondu que je ne savais pas mais que je sentais que je tenais un truc. Et ça n’a pas raté, comme si le fait d’avoir stoppé plein de trucs qui me posaient souci avait ouvert la brèche. En une nuit, je me couche et la nuit je rêve le truc. Toute la nuit, je suis au cinéma. Et je ne vois pas les trucs pas comme dans une BD, je vois ça comme un film. Même la page d’ouverture avec le titre, je le vois comme ça. Je me souviens d’être devant un écran, de voir ces images gigantesques, d’entendre les acteurs parler… parfois j’arrête les scènes, je reviens en arrière, je les revois différemment… c’est bizarre. Normalement, quand tu rêves, le lendemain tu ne t’en souviens quasiment plus. Là, quand je me réveille, j’ai toute l’histoire en tête. Je la raconte à mes enfants et je leur dis que je vais la faire en BD. Et puis j’appelle Jean-Christophe dans la journée, il me demande quand je commence l’écriture. Je lui réponds « pas avant 10-15 jours et si c’est toujours présent, c’est que ça vaut le coup de le faire ». Pendant 15 jours, un truc dans ma tête me disait « fais-le, fais-le » et ça me renvoyait même d’autres images, des trucs que j’étais en train d’oublier. Je laisse encore passer un mois ou deux et, en février 2016, je tape la toute première page.

C’est incroyable !

Après il faut bosser pour structurer l’ensemble, pour le rythme, mais quand je sais que je ne suis pas raccord avec ce que j’ai envie de faire, qu’il y a un décalage entre les impressions que j’avais au moment où je l’ai rêvé et celui où j’essaie de rendre le truc utilisable, je sais immédiatement si je suis cohérent avec ce que j’avais vu ou si ça ne fonctionne pas. Et c’est très instinctif, comme si une partie de moi me disait que je faisais n’importe quoi, comme si à l’intérieur de moi il y avait une deuxième personne qui me réorientait à chaque fois.

Est-ce que King Kong t’a marqué à ce point ?

Le truc, c’est que je ne savais pas que j’allais faire ça avec King Kong. La veille de ce truc-là, j’en étais juste aux histoires sur les aviateurs des années 40, des références à Milton Caniff et tous ces auteurs, mais à aucun moment je n’avais ce truc. Je ne sais pas pourquoi c’est arrivé. C’est bizarre. Je ne sais pas d’où ça vient, ça s’est imposé. En fait, ça faisait comme si une partie de moi me disait « Ah tu veux vraiment faire un truc comme ça, qui fasse référence à ce que tu as aimé, hé bien je vais t’en donner un, tu vas pouvoir t’amuser mais tu as intérêt à bosser ». Et c’était génial. A aucun moment, je n’ai souffert. Par moments c’était dur car financièrement j’étais dans une situation compliquée, mais ça n’a jamais été une contrainte artistique, ça a toujours été un moteur incroyable. D’ailleurs les pires moments, c’est quand je sentais que ce que je produisais était en dessous de ce que j’avais imaginé, ça me mettait d’une humeur massacrante. C’est l’intention et la charge dans l’histoire que je n’arrivais pas à mettre en place. Quand j’étais trop premier degré, ça m’énervait car je me rendais compte qu’il fallait revenir au léger décalage propre aux comédies des années 50, où on gérait le plan et non pas la mise en scène de la caméra. Je pense que ça voudrait dire qu’on contient tous un potentiel phénoménal et que consciemment ou non on en est réduit à un petit entonnoir qui filtre le minimum. Pour moi, c’est arrivé à un moment où il fallait que ça se fasse comme ça. C’est une addition d’expériences, de frustration, d’envies, d’attentes, de retenue… il fallait que je m’y engouffre.

Sur quoi es-tu parti une fois tout cela digéré ?

Le lendemain de cette idée, j’ai regardé un plan de New York pour voir si on pouvait réellement isoler Manhattan. Je n’étais pas sûr, mais en fait il y a des ponts tout autour, même dans la partie nord. Après j’ai aussi cherché les droits, parce que ça pouvait être interdit. Je suis allé voir sur des sites américains et j’ai découvert qu’il y avait eu un procès entre Universal et Nintendo pour la sortie de Donkey Kong en 1981. Universal leur était tombé dessus après un an de vente de leur jeu vidéo pour parasitisme et usage d’une licence interdite. Ils vont leur réclamer beaucoup d’argent, Nintendo n’a pas les moyens de payer à l’époque, ils viennent de mettre tout leur argent dans la production. Ils prennent un avocat américain qui cherche et se rend compte que Universal n’a jamais rien voulu payer aux ayants droit du livre. Du coup il y a eu un arrangement, en gros. King Kong appartient à Universal, c’est une marque déposée. Mais Kong est un nom qui appartient au domaine public. Pour la petite histoire, Nintendo, en gagnant son procès en appel en 82, a permis à toutes les entreprises américaines qui avaient été mises à l’amende d’être remboursées, ça leur a coûté quelques millions de dollars. Et l’avocat s’appelant Kirby, ils ont donné son nom à un de leurs personnages. Ils lui ont même offert un yacht de 11 mètres ! (rires) A partir de là, j’ai fait une demande à l’INPI pour déposer les droits, les mecs ont fait une enquête et c’était bon, je savais que je pouvais le faire. Je pense que la vie t’offre des possibilités si tu prends le risque qu’elles arrivent.

Il faut être bien armé pour se lancer…

Quand j’ai sorti Krän, je sortais d’une boîte de jeux vidéo. J’avais fait un album de steampunk chez Delcourt à l’époque, Edward John Trelawney, et ça n’avait pas du tout marché. Ça s’était vautré grave ! J’étais persuadé que le steampunk était une idée géniale mais en 1996 c’était une super mauvaise idée, ça n’existait quasiment pas. J’en ai vendu 5000 exemplaires, c’était vraiment pas beaucoup à l’époque, sachant que la moyenne était de 10000. Au troisième album, je me suis dit c’est bon on va arrêter. Je n’avais plus de boulot, je suis parti dans le jeu vidéo pendant deux ans. Là un gars qui bossait comme rédac’ chef d’une revue m’a demandé si je pouvais faire le courrier des lecteurs. Au départ c’était une page de BD puis j’ai fini par faire 46 pages de Krän. C’était pareil, je n’avais pas d’éditeur. Pareil pour Lune d’argent sur Providence, j’ai commencé le premier test sur les pages vers 2000 et j’ai sorti l’album en 2005. J’avais attendu trois ans pour le présenter à un éditeur. En fait, je crois que je suis bon quand je ne suis pas obligé de rendre. Ces trois exemples dont je te parle, ça a été un développement où je n’étais pas dans l’attente d’un éditeur. Je n’ai pas un bon caractère dans le rapport de travail avec les maisons d’édition. Ils voient souvent mon opposition par rapport à un comportement d’auteur, mais ce n’est pas vrai en fait, je veux juste que le résultat dans le bouquin se voit. Donc je ne supporte pas l’à peu près. Si j’ai un interlocuteur qui fait mal son boulot ou qu’il le fait comme il peut avec les moyens du bord, ça me gonfle très vite. Je ne supporte pas ça, je suis inflexible et ça peut être très mal vécu par la personne en face, forcément. Souvent mes proches me disent que mon affect est plus élevé que le leur parce que c’est mon boulot, mon bouquin, et pour eux c’en est un parmi d’autres. Je commence à être conscient de ça, il m’aura fallu du temps. Mais je reste super exigeant. Avec Ankama, on a réussi à sortir un bouquin de 72 pages et dos toilé à moins de 16€ parce que j’ai demandé à travailler sur la qualité et pour pas cher, je voulais l’équivalent d’un tirage limité pour un tirage standard. La preuve que c’est possible, on peut le faire. Je ne suis pas payé pour le faire, forcément, l’argent on l’a mis dans le bouquin plutôt que dans mes droits d’auteur. Mais si l’album marche, je récupérerai cet argent, tôt ou tard. C’est peut-être un modèle, en tout cas pour les auteurs confirmés qui ont pas mal d’années d’expérience, pour s’investir comme un producteur de cinéma et trouver un mode opératoire qui soit rentable pour tout le monde et qui soit au final le plus bénéfique pour le lecteur, qui a un bouquin à un prix intéressant. Mais c’est impossible pour un jeune débutant ou un gars qui a d’énormes problèmes de visibilité. Peut-être qu’un jour les éditeurs se rendront compte qu’à force de demander aux auteurs de travailler sans en faire une profession, ils travailleront ailleurs et ils n’auront plus aucun moyen de pression sur eux. Là les éditeurs auront beaucoup plus de mal à faire entendre leur voix que maintenant. Je leur donne dix ans avant que ça leur retombe sur la gueule. Le SNAC BD qui négocie les pourcentages à 10% c’est une bonne idée, mais il serait temps aussi de renégocier les droits étrangers. Pourquoi, quand un album est rentable au bout de x années, le contrat reste le même sur les droits étrangers ? Quand un bouquin est rentable, il devrait y avoir une renégociation des droits entièrement. Si moi demain je veux racheter Krän parce que l’éditeur ne l’utilise plus, il faut que je rachète chaque titre 15 à 20000 euros. Alors que le bouquin est rentable ! C’est comme si ton architecte te demandait la moitié du prix de ta maison quand tu la revends. Enfin voilà.

Merci beaucoup pour cette passionnante rencontre !

Propos recueillis par Arnaud Gueury

Interview réalisée le 25 octobre 2019.

Toutes les images sont la propriété de leurs auteurs et éditeurs et ne peuvent être utilisées sans leur accord.

Réagissez !

Pas de réponses à “Dans la bulle de… Eric Hérenguel”