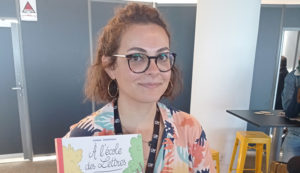

A l’occasion du dernier festival Quai des bulles, nous sommes allés poser quelques questions à la sympathique dessinatrice de l’album A l’école des lettres (éditions Dargaud), Maïté Robert.

Bonjour Maïté, peux-tu commencer par te présenter en quelques mots s’il te plaît ?

J’ai 32 ans, j’habite à Paris, j’ai fait des études de cinéma d’animation aux écoles Estienne et Georges-Méliès à Orly. J’ai travaillé pendant deux ans, deux ans et demi dans une boîte d’animation, Illumination Mac Guff, la plus grosse société française dans le domaine. J’ai ainsi eu l’occasion de travailler sur Le Grinch et Moi, moche et méchant 3 et au bout d’un moment je me suis rendu compte qu’au poste que j’occupais, je ne racontais plus d’histoires, je ne dessinais plus du tout alors qu’au départ j’avais fait ce métier-là pour ça. Je me suis dit que l’intermittence me permettait de pouvoir faire une pause d’un an et de me tester en bande dessinée tout en continuant à gagner un peu de sous. J’ai lancé ma page Instagram où j’ai dessiné un peu tous les jours, j’y ai publié des bandes dessinées et j’ai été repérée par la rédactrice en chef de chez Mâtin ! qui m’a proposé de faire des séries publiées sur ce compte. Pour l’instant je suis toujours dans la BD, je ne suis pas retournée dans l’animation et j’en suis très contente.

On sent que tu n’as pas spécialement envie d’y retourner.

Je suis vraiment trop bien dans la BD, je me rends compte que c’est ça que je voulais faire.

Ton premier album s’intitule Procrastination écologique (Dargaud). Il s’agit d’une BD pour sensibiliser écologiquement avec humour.

Dans cet album, je me place en tant que personne qui n’y connaît rien et qui essaye comme ça, sans avoir les bases, sans avoir beaucoup de savoir. Ce que je trouvais intéressant de montrer à tout le monde, c’était qu’on peut peut-être essayer de faire des efforts et c’était surtout l’idée de lancer la réflexion, de montrer que moi j’essaie de réfléchir un peu à tous les aspects de ma vie et de voir ce que je peux améliorer par-ci par-là. Je rencontre des gens qui me disent « Ah ouais, je me suis beaucoup reconnu » ou « Ça m’a donné quelques idées, des pistes de réflexion ». L’idée est de lancer la curiosité vers ce sujet-là, j’espère que ça marche bien.

Justement as-tu des retours de lecteurs ou lectrices qui reviennent vers toi pour te donner leurs façons de faire et leurs astuces ?

Oui, surtout quand c’était publié sur Instagram. Avec le système de commentaires, ce qui était super sympa, c’est qu’on avait des retours immédiats. Quand j’ai parlé par exemple du fait que j’essayais de fabriquer un peu mes propres produits ménagers, je racontais que je n’arrivais pas du tout à réaliser mon déodorant. En fait, c’était un truc ignoble qui faisait des traces et qui sentait pas bon. Et j’ai eu pas mal de gens qui m’ont proposé leurs propres recettes, c’était un peu l’idée du projet, lancer la réflexion et proposer des échanges, proposer aux gens d’eux-mêmes échanger avec leur famille, leurs voisins, leurs copains, leurs copines.

Tu as également réalisé l’album Inscience (disponible intégralement en cliquant ICI) qui est édité par l’Inserm. Peux-tu nous en parler ?

C’était plus un travail de commande cette fois parce que je n’avais pas de projet éditorial avec une maison d’édition. Ce sont eux qui l’ont imprimé, qui ont choisi ce format souple. L’idée était qu’il soit utilisé dans leur support de communication, qu’il soit distribué dans les festivals, pour parler au grand public. Pour moi, c’était un nouveau challenge où le but était de parler de recherches actuelles en médecine mais également de pouvoir en parler aux enfants, aux adolescents, aux adultes, aux personnes qui n’y connaissent rien, aux personnes qui s’y connaissent déjà un peu et d’extrêmement vulgariser tout ça. L’album est distribué gratuitement un peu partout. Ça a plutôt bien marché donc normalement nous allons partir sur un tome 2.

Pour revenir à L’Ecole des Lettres, comment est né le projet ?

C’est PoPésie qui a eu l’idée. Il est très connu sur Twitter et possède une très très grosse communauté. Il a déjà été scénariste de bande dessinée qui parle toujours des grands écrivains comme Victor Hugo, etc. Un jour, j’ai vu qu’il avait lancé un tweet, je ne sais plus quand sincèrement, en 2020 ou 2021, il avait dit « Hey, ce serait marrant qu’on fasse une histoire un peu comme Titeuf ou Le Petit Nicolas qui se passerait à l’école mais les étudiants ce seraient Victor Hugo, Emile Zola, George Sand… ». Il a eu beaucoup de commentaires positifs et lui, quand on le lance sur une idée, il ne s’arrête plus. PoPésie est ultra créatif, vraiment, il a commencé à y réfléchir et ça concorde avec le moment où Clotilde Palluat (ndlr : rédactrice en chef de Mâtin!) l’a contacté pour savoir s’il avait quelque chose à lui proposer. À ce moment-là, je venais de finir Procrastination écologique et Clotilde m’a demandé si je souhaitais me lancer dans une nouvelle série. Je lui ai répondu que oui mais je n’avais pas d’idée. Elle nous a mis en contact, j’ai lu le scénario et j’ai tout de suite eu le coup de foudre.

Qu’est-ce qui t’a plu dans le scénario justement ?

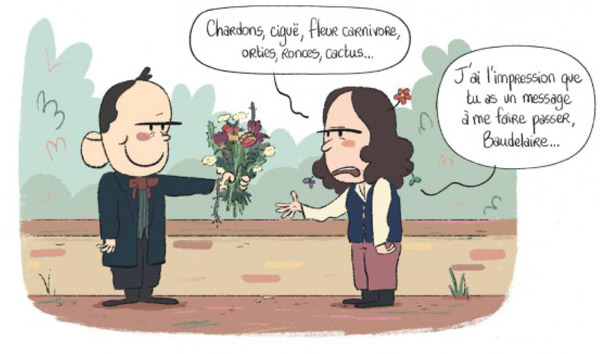

Déjà, j’aime beaucoup la littérature classique, je suis vraiment friande de Victor Hugo, Maupassant. Ça m’a donc parlé par le thème et en plus, vraiment, c’est de l’humour potache et j’adore ça. Je me suis reconnue dans ce style d’humour et dans le type de narration, dans les silences qu’il peut y avoir quand deux personnages d’un seul coup se regardent droit dans les yeux d’un air blasé. J’ai tout de suite visualisé ce que ça pouvait donner en images en lisant le scénario. Clotilde a montré à PoPésie les quelques tests de dessin que j’avais créés par rapport à cet univers-là. Ça a été un pari et depuis on s’entend super bien, on a plein d’idées.

D’ailleurs, sur ton compte Instagram, tu montrais la création d’une planche avec une scène qui t’a donné du fil à retordre.

C’était une démarche plutôt intéressante, beaucoup de gens ne se rendent pas forcément compte du travail du scénariste. Par exemple, ma famille, en voyant les planches, me disait « Ah bon, il y a un scénariste ? Alors qu’est-ce qu’il fait ? Il a lancé l’idée et c’est toi qui fait tout le reste ? ». Ils pensaient que c’était moi qui créais les dialogues et tout ça. Il fallait rendre à César ce qui appartenait à PoPésie. Je me suis dit qu’il fallait expliquer un peu comment était construite une planche et surtout notre façon de travailler qui n’est pas forcément la même que d’autres auteurs. PoPésie me fournit un scénario très détaillé, ensuite on réfléchit, j’envoie un brouillon, on réfléchit ensuite avec l’éditrice, avec Clotilde, etc. Il y a souvent une discussion où l’on rigole et pour cette case-là d’ailleurs on avait beaucoup rigolé. J’ai maudit PoPésie sur dix générations de faire une bataille dans la cantine avec 30 personnages dans une case où il fallait que Proust lance une madeleine, que machin fasse je ne sais quoi et tout plein d’autres détails… C’était très très complexe alors qu’au début on avait convenu que ça serait une série simple avec deux personnages qui parlent (rires). Aujourd’hui, il me demande désormais si je me sens à l’aise pour dessiner telle ou telle scène.

Tu dessines donc les planches de BD mais tu participes également graphiquement aux pages où l’on étudie les auteurs et autrices ainsi que leur texte. As-tu carte blanche ou PoPésie te guide ?

Un peu des deux en fait. C’est lui qui écrit tous les textes, bien sûr, pour les doubles pages ou des présentations des auteurs. En gros, ça c’était un travail entre lui et les graphistes de chez Dargaud qui travaillent sur ce projet. Pour les illustrations humoristique, c’est PoPésie qui lançait l’idée comme pour les planches de bande dessinée mais sinon, pour les illustrations, c’était un peu moi qui avait carte blanche. S’il avait une idée d’une image un peu percutante, il me la suggérait, s’il hésitait entre plusieurs idées, c’était à moi de choisir celle que je préférais. Je me suis bien amusée.

Peux-tu nous expliquer la création des personnages qui sont tout de même des auteurs et autrices connus ? On imagine que tu as dû respecter en partie leur physique.

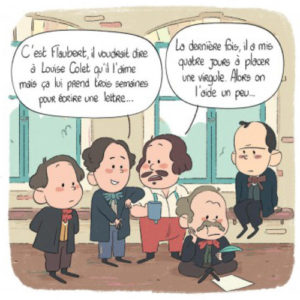

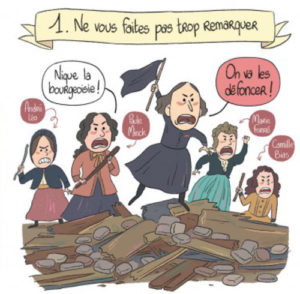

Nos toutes premières recherches, on les a faites autour de Victor Hugo parce que c’est un peu le héros de la série. C’est lui qui arrive dans l’école au tout départ et ça nous a posé la première question de savoir si on leur mettait des barbes, des moustaches ou rien. Au début j’avais présenté Victor Hugo avec une barbe parce que tout le monde le connaît avec une barbe et PoPésie n’était pas très content. Il souhaitait que ça soit mignon, qu’il soit le petit enfant qui arrive dans l’école. En plus, il m’a appris une anecdote, c’est que Victor Hugo a eu une barbe très tardivement dans sa vie. Je crois que c’était parce qu’il avait des problèmes de peau. Et effectivement, on peut voir de nombreuses photos de lui où il n’a pas de barbe. Il y a eu des petites challenges comme ça, de faire reconnaître les personnages alors que nous on ne les connaît pas forcément comme ça mais en général je me suis toujours inspirée de photos. Même pour les petits nœuds qu’ils ont autour du cou, les vêtements qu’ils portent, souvent je pars de leurs photos ou de peintures très connues. Il y en a qui sont plus évidents que d’autres. Par exemple, Rimbaud, la photo qu’on connaît de lui est celle où il a juste 14 ou 16 ans, donc c’est facile de le rendre enfantin mais c’est vrai qu’il y en a certains qui ont des grosses moustaches ou des grosses barbes et là, pour que les gens les reconnaissent, on a été obligé de leur ajouter la petite moustache ou la petite barbe. Maupassant, personne ne le reconnaîtrait s’il n’avait pas cette petite moustache. Du coup, on a un peu joué en se disant qu’on ne sait pas si ce sont des enfants ou des adultes mignonisés, on a fait un peu un mix de tout ça et ça donne une classe un peu hétéroclite.

C’est un album à la fois drôle et ludique, que l’on pourrait facilement retrouver dans les classes au collège ou lycée pour étudier les auteurs et autrices présentés dans l’album. Est-ce quelque chose à laquelle vous avez pensé à réalisant cet album ?

Effectivement notre idée est de désacraliser un peu ces grands auteurs et ces grandes autrices afin de les rendre plus sympathiques et plus compréhensibles aussi parce qu’on les voit comme des grandes figures intouchables alors qu’en vrai on apprend que parfois ils s’insultaient les uns les autres comme dans une cour d’école. C’est super sympa de se dire que des jeunes, collégiens ou lycéens, peuvent lire ça pour un peu mieux les comprendre. Je ne sais pas si c’était un but en soi pour nous mais en tout cas on est super heureux d’apprendre que notre premier public a l’air d’être les professeurs de français et d’histoire-géo. Nous sommes ravis quand des profs de français nous demandent s’ils peuvent utiliser l’album comme support en classe. Forcément on ne peut pas dire non, c’est complètement l’idée que l’on s’est fait avec cet album. Un de nos rêves serait que certaines images soient même utilisées dans les manuels scolaires.

C’est un ouvrage que tu aurais aimé avoir entre les mains étant plus jeune ?

Mais oui vraiment ! C’était aussi ça ma motivation car je pense que ça manquait. Enfin moi j’aurais adoré l’avoir justement, il suffit d’être un petit peu intéressé ou voire même pour certains élèves qui peuvent avoir un peu peur de ces auteurs-là. Quand on apprend que Verlaine et Rimbaud ont écrit le sonnet du trou du cul, ça désacralise et ils peuvent finalement se dire que ça peut être rigolo à étudier. Il y a des profs parfois qui me disent aussi que leurs élèves sont tellement fixés sur le fait que c’est sérieux qu’ils ne comprennent pas les sous-entendus alors que c’est quand même évident. Ils sont tellement persuadés que ça va être quelque chose de très premier degré qu’il faut que le prof leur dise « non mais c’est rigolo en fait ».

D’ailleurs l’humour fait partie de l’ADN de ton travail.

Oui, c’est vrai, mais j’aimerais un jour tester d’autres types de narrations, même plutôt vers le drame. Sinon, en effet, pour l’instant je ne peux pas m’empêcher de faire de l’humour parce que je me rends compte que l’on peut tout dire avec de l’humour et tout faire comprendre. Comme j’aime beaucoup parler de sujets divers et variés et donner des idées aux gens, l’humour est super comme première approche. Ça donne envie aux gens de lire un texte parce qu’il y a de l’humour, qui leur fait apprendre plein de choses. J’ai du mal à m’en passer (rires).

Autant sur Procrastination écologique tu gérais tous les aspects de l’album, autant sur A l’école des Lettres tu travailles avec un scénariste. Est-ce que ça te donne envie de renouveler l’expérience ?

Franchement j’aime bien les deux. C’est intéressant de faire un album toute seule car ça permet beaucoup plus de libertés mais c’est aussi beaucoup plus de travail. Là c’est vrai que j’ai l’impression que ça coule tout seul quand j’ai déjà le scénario qui est tout prêt. Cela aurait pu mal se passer, j’aurais pu ne pas être en accord avec les scénarios de PoPésie et là je pense qu’on se serait arrêté. Il continue à m’envoyer des scénarios, je continue à super bien visualiser ce qu’il veut, ça coule de source. Après oui c’est vrai que je ne serais pas contre l’idée un jour de refaire des BD en solo car le travail de scénariste est super intéressant.

Y aura-t-il une suite pour à A l’école des Lettres ?

Pour l’instant, A l’école des Lettres continue à être publié sur Instagram. Dans la BD, on a réuni entre 20 et 25 histoires mais depuis on en a déjà publié au moins 20-25 de plus et on va encore continuer, on est bien parti pour en tout cas. Il y a plein de thèmes à aborder encore et on aimerait bien aussi les faire un peu voyager. On se dit que bientôt on va peut-être leur faire faire un petit tour en Angleterre pour aller voir leurs correspondants anglais. On a aussi la possibilité d’inviter des élèves d’autres classes, d’autres époques. Il y a énormément de possibilités, on peut même leur faire rencontrer les élèves de l’école des arts, de l’école des sciences. On a clairement de quoi continuer encore longtemps. Nous espérons un tome 2, on va déjà voir si le tome 1 fonctionne bien mais en tout cas on a déjà la matière pour.

On a vu sur Instagram le strip où ils sont là « Rolala, on va aller voir dans d’autres classes, on va voir les Grecs… » et en fait, c’est pipi-caca partout.

Je l’ai trouvé incroyable ce strip parce que les gens disent que c’était mieux avant alors que non, ça a toujours été comme ça et ça marche pour tout. Il y a plein de bonnes idées, par exemple on a parlé de l’épisode de George Sand sur le fait qu’elle soit une des très rares femmes qui fasse partie de ce milieu-là. C’était chouette de pouvoir parler de ce thème parce qu’il y a des gens qui ont pu aussi nous dire « Ben dis donc vous ne parlez vraiment que des hommes ». C’est bien ça le problème, à cette époque-là il n’y avait que des hommes. On envisage de bientôt faire un épisode avec Alexandre Dumas qui était métisse. Mais c’est pareil, c’était la seule personne de couleur à ce moment-là.

On souhaite une longue vie à A l’école des Lettres.

Je l’espère, en tout cas je suis super fière de faire partie de cette collection Mâtin qui commence à avoir pas mal d’albums maintenant. Cette collection est présentée comme des essais dessinés. C’est à chaque fois pour réfléchir, aller plus loin dans toutes les thématiques d’actualité. Au début, je sais que Clotilde Palluat a un peu hésité à prendre notre projet parce qu’elle se disait que cela ne correspondait pas à la thématique de Mâtin qui parle plutôt en général de société, d’écologie, etc. Heureusement pour nous, elle a tellement aimé le scénario qu’elle s’est dit « Bon vas-y, je l’intègre à la collection même si c’est un peu hors-sujet ». On réussit quand même à faire en sorte que ça fasse quand même partie de l’ADN de Mâtin.

D’autres projets à venir ?

Oui, un tome 2 d’Inscience est également en préparation. J’ai d’autres projets en tête mais pour l’instant rien de concret.

Merci beaucoup pour ce sympathique moment partagé avec toi.

Merci à vous.

Propos recueillis par Chloé Lucidarme et Nicolas Vadeau.

Interview réalisée le 29 octobre 2023.

Réagissez !

Pas de réponses à “Dans la bulle de… Maïté Robert”